はじめに

近年、注目されているESG投資。

企業の財務情報に加えて、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)といった非財務情報も考慮して投資先を決めよう、という考え方です。

企業は「環境(E)」に力を入れている一方で、「社会(S)」は正直まだ影が薄く、評価方法もあいまいです。

例:Sが見えにくい理由

-

カーボンニュートラル偏重

CO2排出削減や再生可能エネルギー導入でスコアを稼ぐ企業が多い一方、従業員の待遇やサプライチェーン改善は「やってますよ」程度で、具体性に欠けます。 -

Sの評価の実態

ESG評価機関(MSCIやS&Pグローバルなど)でも「S」は労働環境やダイバーシティ、地域貢献などで測られますが、定量的な指標は少なめ。 -

日本企業の課題

非正規雇用率38%(2023年)、賃上げ率はOECD平均4%に対して1~2%と低水準。さらにサプライヤーいじめ(下請けへの不当な値下げ圧力)は独禁法違反として問題化しています。

ESG投資でなぜ「S」が重要なのか

私は、いち会社員として企業に勤める中で、「S」こそが企業の持続性や長期的な成長を予測する上でカギになると考えています。

・ゼロサム/マイナスサムの限界

下請けをいじめる、大量の非正規でコスト削減する、途上国労働を搾取する。

こうしたモデルは「誰かの犠牲」を前提にしており、短期的に利益を膨らませても、訴訟・規制・評判リスクで自滅する可能性が高いです。

・「親の総取り」型モデルの脆さ

親会社だけが利益を独占すると、サプライチェーンや従業員が疲弊します。

社会全体の購買力が落ち、結局は自社の市場も縮小します。

・幸福の総和という視点(ベンサム的功利主義)

功利主義の観点では、企業活動は社会全体の「幸福の総和」を増やす方向でなければなりません。

労働慣行や人権・地域貢献は「市場の持続性=幸福の持続性」に直結します。

・投資家視点から見ても合理的

-

「S」が弱い企業 → 炎上・不買運動・規制強化で株価下落リスクが高い

-

「S」が強い企業 → ブランド力・採用力が高まり、長期的に利益が安定

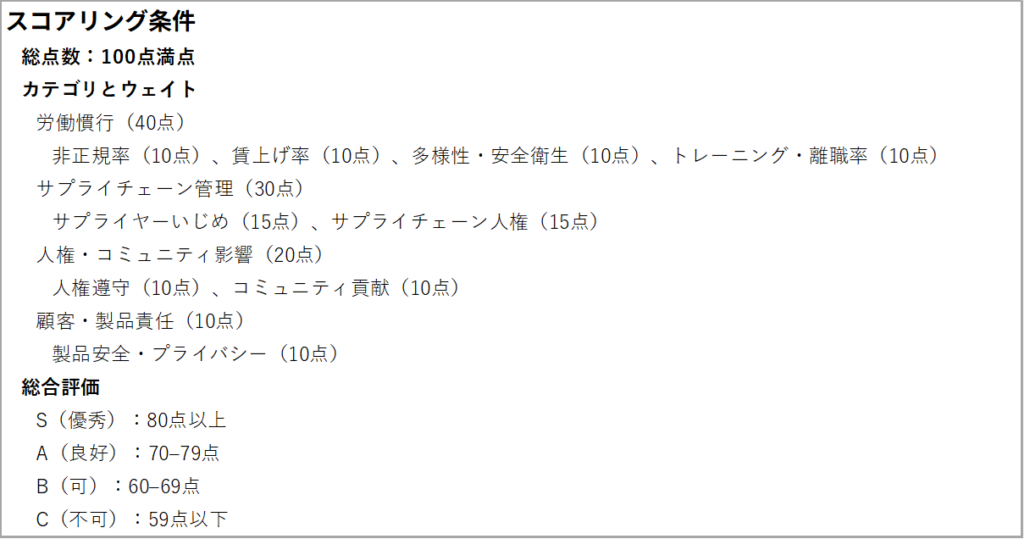

AIで「Sスコア」を可視化してみた

とはいえ、企業の「S」に関する情報を自力で集めるのは大変です。

そこで、AIにスコアリングしてもらうためのプロンプトを設計しました。

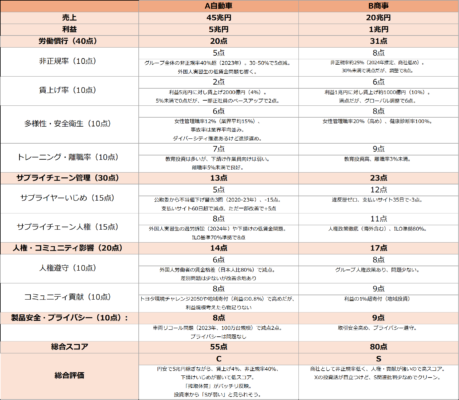

2025年9月時点での大企業いくつかをAIで分析した結果の一部です。

誰もが知る大企業であっても、「S」に対する姿勢には大きな差があることが見えてきます。

まとめ

ゼロサムやマイナスサムで積み上げた利益は、いつか社会の逆流で失われます。

企業が市場を持続させる唯一の道は、「幸福の総和」を大きくすること。

だからこそ私は、企業活動に関わるすべての人の**“幸福の総和”を大きくできるかどうか**——これを測る指標として「S」を重視しています。

このスコアリングに使ったプロンプトは下記に公開しています

コメントを残す